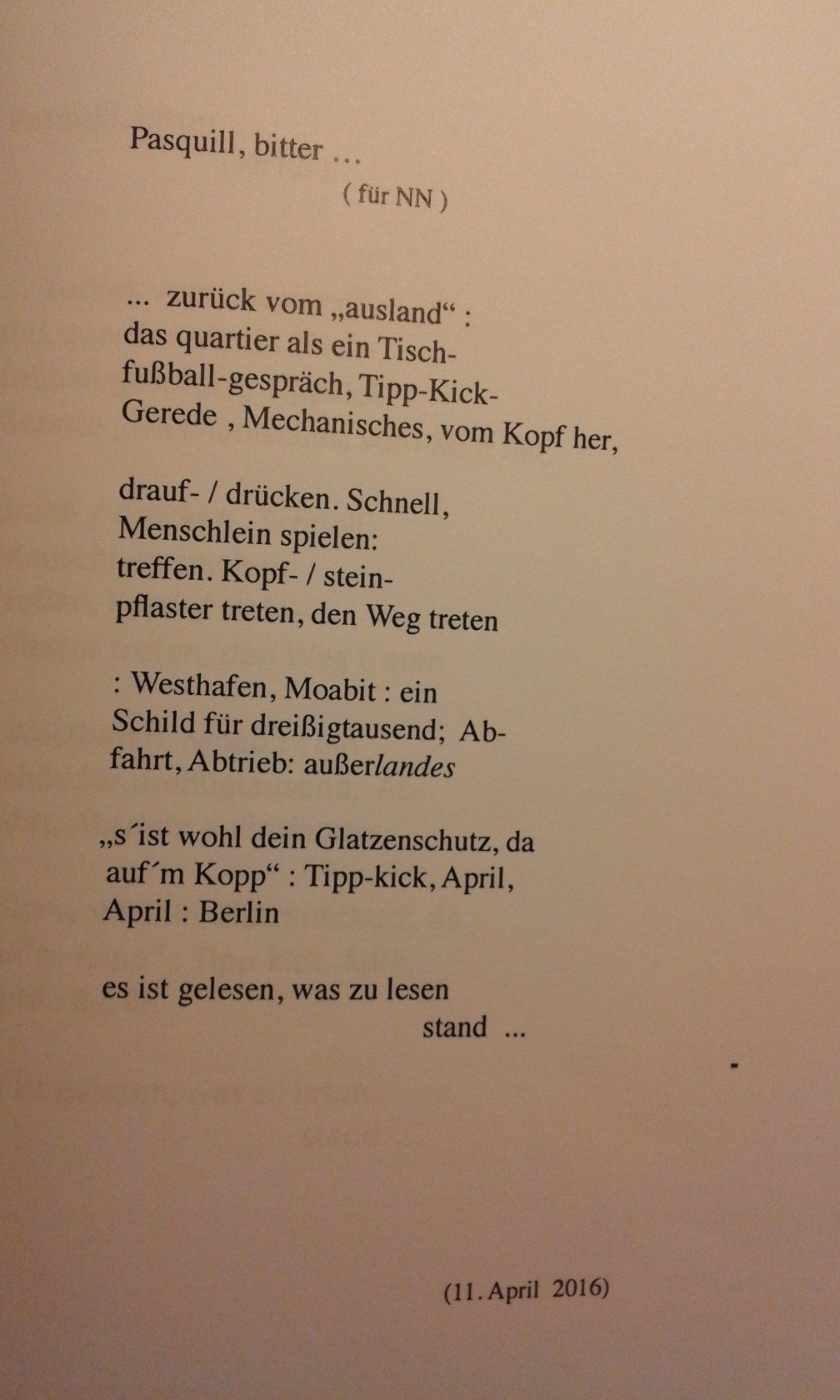

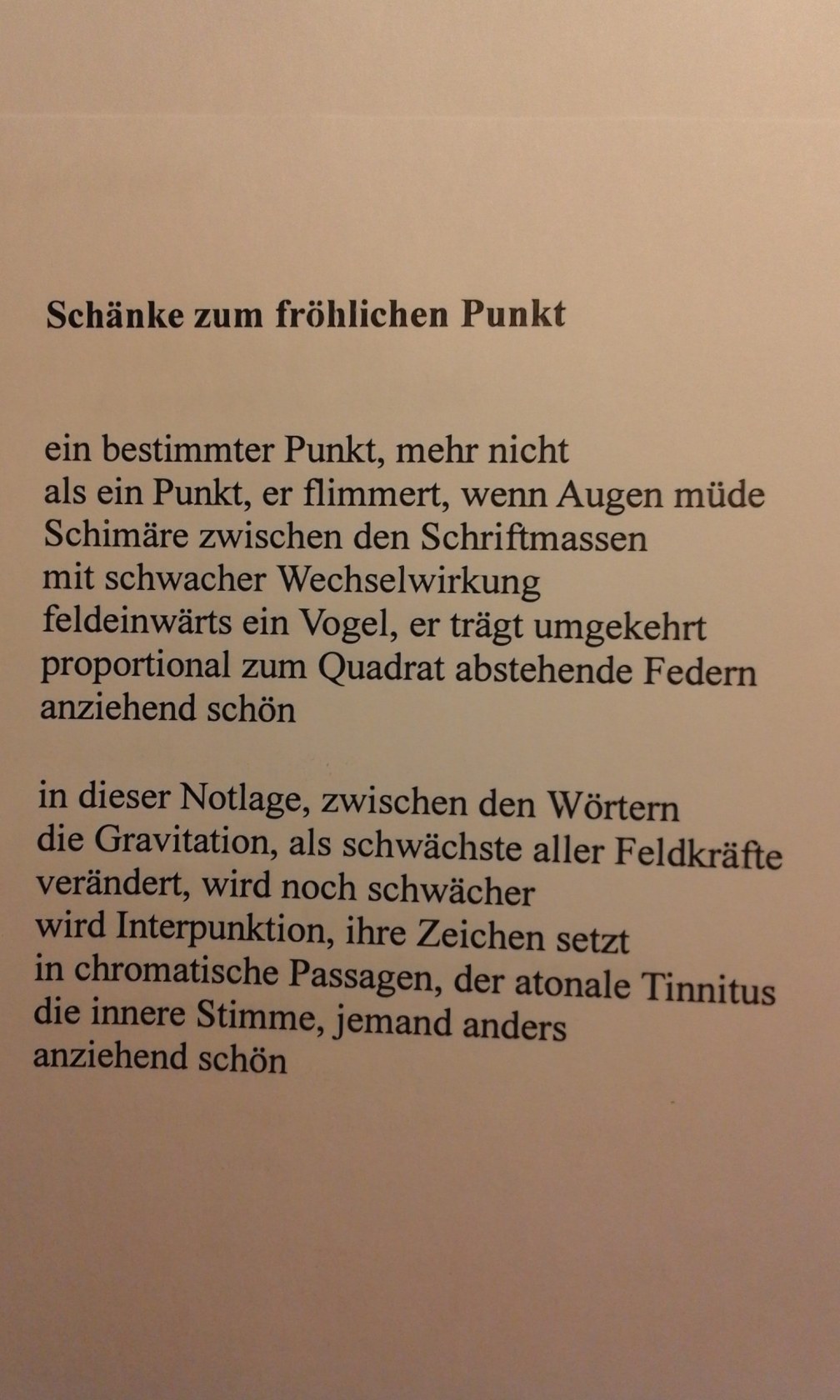

Ein literarischer Außenseiter, der mit seinen zersplitterten Versen die deutsche Unheilsgeschichte in seiner Dichtung reflektiert, ist der Heidelberger Lyriker Rainer René Mueller. Seine Gedichte sind den enigmatischen Fügungen Paul Celans verwandt, sie müssen „hindurchgehen“ – um eine Formulierung Celans aufzugreifen – „durch die tausend Finsternisse todbringender Rede“, um die deutschen Verbrechen benennen zu können. Das aktuelle Heft 13 der poetisch überaus inspirierten Literaturzeitschrift „Mütze“ präsentiert nun neue Gedichte von Rainer René Mueller, der nach seinem 1994 publizierten Gedichtband „Schneejagd“ zwanzig Jahre lang geschwiegen hat, bevor er mit Hilfe des Dichters Dieter M. Gräf ins literarische Leben zurückkehrte. Auch in seine neuen Gedichten trifft eine mörderische Unheilsgeschichte auf ein beschädigtes Ich, das nur unter einem besonderen historischen „neigung-/ :s`winkel“ sprechen kann. Überhaupt liefern die beiden neuen, zeitgleich erschienenen Hefte 12 und 13 der „Mütze“ intensiven poetischen Stoff. Der Literaturwissenschaftler Hans-Jost Frey legt in Heft 12 eine überaus feinsinnige Interpretation eines Gedichts von Samuel Coleridge vor, des englischen Romantikers, der einst behauptete, sein Gedicht „Kubla Khan“ sei im Traum entstanden und er habe es im Wachzustand nur noch protokollieren müssen. In einem großartigen Interview erklärt der amerikanische Lyriker Robert Kelly seine Poetik des „deep image“, des tiefen Bildes, das als ein „immens sinnliches Ereignis“ zu verstehen ist. In einem fabelhaften Essay rekapituliert der Heidelberger Lyriker Hans Thill seine poetische Entwicklung vom anarchistisch motivierten Linksradikalen zum surrealistisch inspirierten Lyriker und Übersetzer. Eine zentrale Rolle in dieser Verwandlung „vom Poetisch-Operativen ins Poetisch-Surreale“ spielt Thills Lektüre des französischen Dichters Guillaume Apollinaire, einer Schlüsselfigur der Avantgardebewegungen. In Heft 13 der „Mütze“ sind auch Gedichte des Schweizer Lyrikers Kurt Aebli zu lesen, die das dichterische Ich an der Grenze der Selbstauflösung zeigen – ein Ich, das von dem Zweifel an sich selbst verschlungen zu werden droht: „Aus so vielem von mir ist / nichts / geworden, und wär es nicht / nichts geworden, so wär es / nicht viel. // Das Rascheln der Blätter / unter meinen Schritten ist nicht / viel. // Aber es ist / von mir.“

http://poetenladen.de/michael-braun-zeitschriftenlese-august16.htm